PACS(医用画像管理システム)とは?電子カルテとの違いやデメリットも

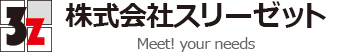

PACS(Picture Archiving and Communication System): 医用画像管理システム

目次

PACS(読み方:パックス)とは

正式名称はPicture Archiving and Communication System(日本語名:医用画像管理システム、または、医用画像ファイリングシステム)。

PACS(Picture Archiving and Communication System)は、医療分野において医用画像 ※1 の「取得、保存、管理、表示、共有、転送」をDICOM ※2 (Digital Imaging and Communications in Medicine)規格に基づいて効率的に行うためのシステムです。PACSは医療関連の画像を電子データで保管し、医療スタッフが簡単かつ迅速にアクセスできるようにする仕組みを指します。ラジオグラフィ(X線)、CT(コンピュータ断層撮影)、MRI(磁気共鳴画像)、超音波画像など、さまざまな医用画像を対象としています。

※1 医用画像とは、X線、CT、MRI、超音波画像などの診断・治療を目的として撮影された画像です。

※2 DICOMとは医療画像をデジタル形式で表現し、異なる機器やソフトウェア間で画像を共有するための国際的な標準規格です。DICOM画像を閲覧するためには専用ビューアが必要です。

PACSが広まった背景

1990年代に主に総合病院で利用が始まり、その後、小規模な医療施設やクリニックにも普及しました。

PACSは、従来のフィルムに比べ効率性とコスト削減の面で優れているため、導入が広まりました。

フィルムのデメリット

- 現像に時間がかかる

- 現像に費用がかかる

- フィルムの保管場所が必要

- フィルムの保管や共有に時間がかかる

- フィルムは時間とともに劣化し、画質が低下する

- 環境への負荷

PACSはこれらフィルムのデメリットをデジタル化で解決し、現場の効率向上に寄与しました。

また、DICOM画像だけでなく汎用画像の登録ができるPACSも登場し、レポートやスキャンした書類のPDF、波形検査結果の画像、モバイル端末で撮影した写真なども総合的に管理し、より効率的・効果的に診断ができるようになりました。

種類

PACSにはクラウド型PACSとオンプレミス型PACSがあり、それぞれに特徴があります。

クラウド型は、画像や診断情報をクラウド上に保存して管理できるため、初期費用を抑えつつ、電子カルテやRISとの連携もしやすいのが特徴です。

一方、オンプレミス型PACSは院内にサーバーを設置することで、患者情報を院内で厳重に保管でき、安定した業務運用が可能です。また、各種装置との接続性や既存システムとの統合性にも優れ、業務の安定運用に貢献します。

近年ではクラウド型PACS・オンプレミス型PACSのメリットを取り入れたハイブリッド型PACSの導入も進んでおり、医療現場の多様なニーズに応える選択肢として注目されています。

電子カルテとの違い

PACSと電子カルテ(EMR:Electronic Medical Record)は両方とも医療情報技術の一環として利用されますが、異なるシステムです。

- 電子カルテ(EHR):

- PACS

・電子カルテは、患者の医療情報全般(診療記録、処方箋、ラボ結果など)を電子的に管理するためのシステムです。主に患者の診療歴を記録し、医師や看護師が患者の状態を追跡・管理するのに使用されます。

・PACSは、医用画像(X線、CT、MRI、超音波など)の取得、保存、共有、閲覧を行うためのシステムです。主な役割は、画像の保管、効率的な管理、専門家間での共有です。医師はPACSを使用して画像をリアルタイムで閲覧し、診断を行います。

PACSと電子カルテは連携されていることで、患者情報と画像情報を統合して総合的な診療支援を効率的に行うことができます。

PACSを導入するメリット・デメリット

メリット

PACSを導入することで医用画像の保管や管理が効率化され、病院全体の業務がスムーズになります。従来のフィルム保管とは異なり、物理的なスペースを必要とせず、現像の手間や時間、コストも削減できます。

また検査画像や患者の診断データを電子カルテやRISと連携して一元管理できるため、過去の検査結果も迅速に参照でき、より的確な診断・治療につながります。医療装置との接続性や他職種との情報共有も容易になり、チーム医療の質向上にも貢献します。

業務効率と診断精度の向上を両立できるのが、PACSの大きなメリットです。

デメリット

PACS導入には一定の初期費用や準備期間が必要であり、院内ネットワークの整備やスタッフへの操作教育が求められます。クラウド型PACSの場合、インターネット接続の準備が必要で、オンプレミス型PACSではすべての検査画像を格納するためのハードディスクを用意する必要があります。

また、いずれのPACSの場合でも運用後もシステムの保守やソフトウェアの更新など、継続的な対応が必要です。

とはいえ、これらは多くの医療機関で一般的に行われている範囲の対応であり、専門業者のサポートを受けながら進めることで、導入の負担は最小限に抑えられます。

こうした準備を踏まえても、画像管理の効率化や診断精度の向上といったメリットは非常に大きく、導入の価値は十分にあるといえます。

クリニックと病院のPACS利用

PACSは、様々な規模の医療機関で利用されています。

【クリニックでは】 限られたスペースや予算の中で画像を効果的に管理し、診断をサポートします。

【総合病院や健診施設では】 多くの診療科目と大量の画像データを迅速に処理し、多くの医療専門家と共有する必要があります。また、病院内の複数の部門や地理的な拠点間での連携も強化します。

PACSは、これらの異なるニーズに適応する柔軟性を持っています。

【診療科目別】PACSの使い方

PACSは、異なる診療科目に特有のニーズに合わせてカスタマイズされた利用方法があります。

例えば

内科

- 循環器科:心臓超音波などの循環器系の画像データを管理します。医師は、心臓構造(心臓収縮機能など)と血管(血流速度など)の評価を行い、心臓疾患の診断を行います。過去のデータと比較して診断を行うこともあります。

- 呼吸器科:X線(レントゲン)、CTスキャンなどの呼吸器関連の画像データを管理します。医師は、肺や気道の異常を評価し、呼吸器疾患の診断を行います。

- 消化器科:胃腸内視鏡、CTスキャン、MRIなど、消化器関連の画像データを管理します。医師は、消化器の異常や疾患を評価し、消化器疾患の診断を行います。

整形外科

- 整形外科では、X線、CTスキャン、MRIなど骨格や筋肉に関する画像データを管理します。骨折、関節の異常、腫瘍、外傷などの診断から、医師の適切な治療計画を策定できるようサポートします。

婦人科

- 産婦人科:超音波など産婦人科の画像データを管理します。医師は胎児の成長や異常を評価し、妊婦の疾患の診断を行います。

- 乳腺科:マンモグラフィ、超音波などの乳腺画像データを管理します。医師は乳腺の構造を評価し、乳腺の異常や腫瘍を検出します。

総合クリニック

- 総合クリニックでは、複数の診療科目で患者の医療データを一元管理します。診療科目ごとに異なる画像解析ツールや診断ワークフローをサポートすることもあります。

耳鼻咽喉科や眼科の画像ファイリングシステムはPACSから派生して生まれました。

耳鼻咽喉科

- 内視鏡検査、X線、CTスキャン、聴力検査、めまい検査などの画像を管理します。医師は耳の解剖学的構造、鼻腔や咽頭の異常、声帯の状態などを評価します。中耳炎、聴覚障害、鼻腔のポリープ、声帯の異常、扁桃腺の炎症などを診断し、適切な治療計画を立案します。

眼科

- 眼底写真、角膜トポグラフィ、眼球超音波、OCT(光干渉断層計)などの眼科画像データを管理します。医師は眼の解剖学的構造、疾患、異常を評価します。眼底写真では、網膜の評価を行います。網膜疾患、緑内障、白内障、角膜疾患などの診断を行い、治療計画を立案します。

PACSまとめ

PACSは医用画像管理システムであり、その効率性と柔軟性によって、クリニックから大病院まで幅広い医療機関で利用されています。異なる診療科目における使い方や、電子カルテとの連携など、患者の診療をサポートする重要なツールとなっています。

最適なPACSを選ぶためには

- 医療機関の規模(診察室の数やドクターの数)

- 特化している診療科

- 端末数

- どのように患者と関わりたいか

- 診療効率アップ

- 予算

上記項目を具体的に把握(イメージ)することが重要です。

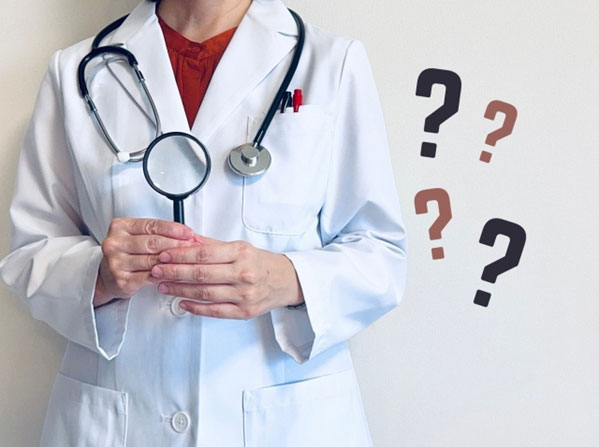

スリーゼットのPACS

スリーゼットのPACSは現在、全国2500施設以上の納入実績があります。クラウド型PACS、オンプレミス型PACS、診療科目別(耳鼻、眼科、健診、マンモ)のPACSがあり、医療機器認証されております。

開発からアフターフォローまで自社で一気通貫して行っており、お客様とのコミュニケーションの機会を大切にしています。